그렇다고 해서 역사적인 위인의 전기(傳記)나 ‘인간승리’의 전형을 보여준다는 얘기도 아니다.

문명시대 이후 지금까지의 역사를 통털어 가장 똑똑하고 힘센 개인이 영웅 반열에 오른 사례가 없었다는 것은 역설적으로 타고난 ‘능력’과 ‘업적’은 별개라는 점을 재확인시켜 준다.

이 책 곳곳에서 고백하고 있는 것처럼 저자가 최상의 능력을 타고났던 것은 아니었다. 하지만 열정과 꿈, 그리고 가족의 사랑과 신앙이 저자를 늘 최고의 자리에 머물게 한 열쇠라는 점을 끊임없이 상기시켜 준다.

우리 시대, 우리 사회가 보유한 최고의 수재 집단인 의사사회의 시각에서 볼 때 어떤 의미에서는 지극히 평범하고, 또 다른 의미에서는 다소 특이한 이력의 소유자인 저자는 ‘축구’에 대한 갈망을 소실점으로 ‘의료’ 분야에서 가장 화려한 꽃을 피웠다.

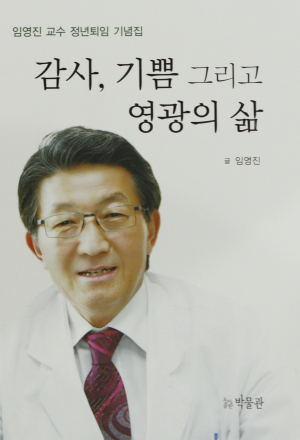

초등학교 시절 인왕산과 안산(鞍山)을 주무대로 동에 번쩍 서에 번쩍하던 골목대장이자 축구광이었던 소년 임영진은 후일 경희대 의무부총장 겸 의료원장을 거쳐 의사로서 올라갈 수 있는 최고의 자리라 할 수 있는 대한병원협회 회장에 당선된다.

하지만 그는 처음부터 의대에 진학했던 것이 아니라 의대에 들어갈 ‘실력’이 안 돼 연세대 생물학과를 선택했다고 고백하고 있다. ROTC 학군장교로서의 진로를 선택한 그는 육군 11사단에서 전투병과 소대장으로 군복무를 마친 후 뒤늦게 의과대학에 편입학하게 된다.

학업을 마친 후 군의관이나 공중보건의로 군복무를 마치는 의대생과 달리 학군장교 출신 군필자로 동생뻘 학우들과 함께 공부하던 그는 이 책에서 본과 1학년 1학기와 2학기에 교련 한 과목을 제외하고는 전과목 재시험이라는 ‘쓴맛’을 보면서 그야말로 ‘가까스로’ 의사가 되었다고 밝히고 있다.

긴박한 순간 죽어가는 환자의 생명을 살려놓을 수 있는 신경외과 분야의 매력에 빠져 피부과나 안과 등과 같이 쉽게 임상의가 될 수 있는 길을 포기하고 어렵사리 신경외과 전문의가 된 그는 외과수술이라는 위험부담을 떠안지 않고 치료를 할 수 있는 감마나이프 장비에 푹 빠진다.

당시 감마나이프의 메카였던 스웨덴 카롤린스카의대 연수를 위해 수 년에 걸친 반복된 요청 끝에 끝내 초청장을 받아든 그는 이후 이 분야 국내 최고의 의사 반열에 오른다.

그의 무용담(?)은 여기에서 그치지 않는다. 의사가 되겠다는 꿈을 갖게 해 준 이회택 선수를 만나겠다는 일념으로 국가대표 축구대표팀의 팀닥터가 됐고, 후에는 국가대표팀 의무위원장으로서 ‘붉은 악마’의 황금기를 함께 일궜다.

심지어 번번이 예선 탈락에 그치던 교회 축구팀 감독을 맡아 3년 만에 우승을 시키는가 하면, 한·일 신경외과학회 축구대회의 기적적인 승리와 세계의사축구월드컵 한국 유치 등 이 책에는 그가 의사인지 축구선수인지 분간하기 힘들 정도로 그야말로 축구에 얽힌 에피소드들로 가득하다.

또 한 가지 그의 인생에서 자칫 간과하기 쉬운 부분은 ‘음악’과 ‘임영진’의 조우라 할 수 있다. 기타 연주자로서의 젊은 날 음악은 부인인 김경희 여사를 만나게 해 준 인연의 끈이 되었고, 지금도 특별한 자리에선 하모니카 연주를 말로 표현하기 힘든 깊은 교감의 매개로 활용한다.

체신부 차관까지 지내며 평생 공직에 투신했던 부친과 독립운동가의 딸이자 교사였던 어머니 사이에서 사생활보다는 공적인 일이 우선이라는 선공후사(先公後私)와 약속은 반드시 지켜야 한다는 사목지신(徙木之信), 크고자 하거든 남을 배려하라는 욕위대자 당위인역(欲爲大者當爲人役)의 정신을 물려받아 지금까지 실천해 온 저자는 현재 대한병원협회 회장으로서 국민과 환자에게 기여하는 병원의 역할을 찾기 위해 동분서주하고 있다.

그의 삶 속에서 무엇하나 그저 주어진 것이 없는, 그야말로 한 자루의 삽으로 산을 떠옮기듯 오로지 자신의 손으로 지금의 이 자리까지 온 것으로 여겨지는 저자는 그러나 이 책에서 이렇게 말한다.

“가끔 친구들은 이런 말을 한다. ‘네가 잘 나서 의사가 된 것이 아니라, 부모님이 다 만들어준 거’라고. 100% 맞는 말이다. 돌이켜보면 가끔 돌부리에 채긴 했지만 그 역시도 부모님의 지지와 믿음으로 이겨낼 수 있었다. 오늘도 새벽예배에 나가서 나를 위해 기도해 주시는 어머님께 무릎을 꿇고 존경심을 담은 내 마음을 전하고 싶다.”

이 책은 저자 서문과 정년퇴임 축하의 글에 이어 △말썽쟁이 골목대장 △축구 때문에 의사가 되다 △두드리라, 그러면 열릴 것이다 △잊히지 않는 환자들 △우리는 원팀 △선공후사 △하나님, 감사합니다! △임영진 교수의 인터뷰 기사 등 총 8장으로 구성됐다. 또 부록으로 △사진으로 보는 임영진 교수 △취임사 모음 △임영진 교수 주요 논저 △임영진 교수 연보 등을 수록하고 있다.

<도서출판 박물관 刊, 434쪽>